Qui ne serait indigné devant les assassinats du Hamas ? Et devant le déluge de bombes ordonné par le gouvernement israélien ? Le premier est qualifié de « terroriste »—pas le second. Au fil de l’histoire, cette notion a beaucoup varié.

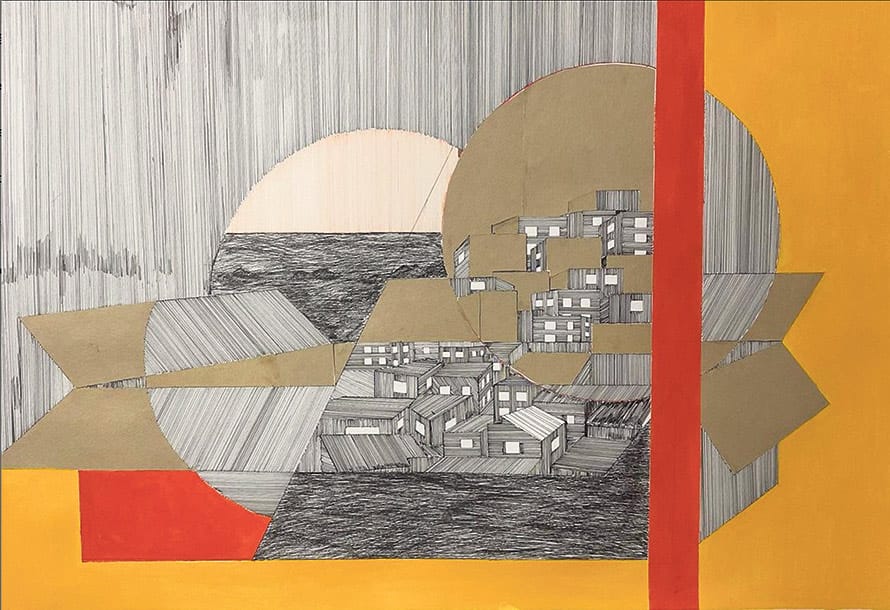

Yazan Abu Salameh», de la série « Gift Box » (Paquet-cadeau), 2021 © Yazan Abu Salameh—Zawyeh Gallery, Dubaï, Ramallah.

Que peut-il y avoir de plus dévastateur pour une mère, pour un père, que la perte d’un enfant ? Tant d’espoirs partis en fumée, tant de rêves transformés en cauchemars, tant de projets engloutis. Nul ne peut vraiment mesurer cette tragédie s’il ne l’a pas vécue. Et chaque parent tremble à l’idée de recevoir un appel téléphonique l’informant d’un tel drame. Cette calamité peut résulter d’une maladie, on ne peut blâmer alors que le « destin » ; d’un accident, on peut accuser le chauffard, s’il est responsable ; d’un acte « terroriste », qui frappe ici une école, ailleurs un supermarché, là un simple passant. Qui blâmer alors ? Le terroriste, naturellement, qui d’autre ?

Et pourtant… Nous sommes le 4 septembre 1997, rue Ben-Yéhouda, en plein centre de Jérusalem. Trois kamikazes du Hamas se font exploser, tuant cinq personnes, dont une jeune fille de 14 ans prénommée Smadar, sortie de chez elle pour acheter un livre. Elle porte un nom prestigieux en Israël. Son grand-père, le général Mattityahou Peler, a été l’un des artisans de la victoire de juin 1967, avant de devenir une « colombe » et l’un des protagonistes de ce que l’on a appelé les « conversations de Paris », premières rencontres secrètes entre des responsables de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et des Israéliens « sionistes ». En cette année 1997, M. Benyamin Netanyahou était déjà premier ministre et avait promis de détruire l’accord d’Oslo signé en 1993, ce qu’il réussira à faire. Il connaît aussi la mère de Smadar, Nourit, une camarade d’école et une amie de jeunesse. Quand il l’appelle pour lui présenter ses condoléances, elle lui rétorque : « Bibi qu’as-tu fait ? », le tenant pour responsable de la mort de sa fille1.

« Pour moi, il n’y a pas de différence entre le terroriste qui a tué ma fille et le soldat israélien qui, en plein bouclage des territoires, n’a pas laissé une Palestinienne enceinte franchir un barrage pour se rendre à l’hôpital, si bien qu’elle a finalement perdu son enfant. Je suis persuadée que si les Palestiniens nous avaient traités comme “nous” les traitons, “nous” aurions semé chez eux une terreur cent fois pire. » Dans son texte, Nourit termine en qualifiant M. Netanyahou d’« homme du passé » ; elle s’est malheureusement trompée puisqu’il demeure le visage de la politique israélienne. Malgré les critiques qui le visaient depuis des mois en raison de son projet de réforme de la justice, la grande majorité de la société s’est regroupée derrière lui pour justifier la politique criminelle—selon le droit international—qu’il mène à Gaza (lire « Fragile union sacrée en Israël »). Dans les décombres fumants de cette enclave grandit la prochaine génération de combattants palestiniens, plus déterminée que la précédente, le cœur rempli de rage et d’une inextinguible haine.

L’action des commandos-suicides des années 1990 et 2000 comme l’assaut du 7 octobre du Hamas allié aux autres organisations palestiniennes sont constitutifs d’un crime de guerre, comme le sont le blocus et les bombardements de Gaza. Ils posent une nouvelle fois la question du terrorisme et de sa définition. C’est un exercice laborieux tant les groupes rassemblés sous la rubrique « terrorisme » sont hétérogènes2. Peut-on ranger sous le même label la milice américaine d’extrême droite qui a commis l’attentat d’Oklahoma City, le 19 avril 1995, Al-Qaida, l’Armée républicaine irlandaise (IRA) ou encore le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ? Cette incrimination implique de considérer ces mouvements comme l’incarnation du Mal absolu, avec qui tout compromis est impossible et contre laquelle la seule stratégie serait l’éradication pour assurer la victoire du Bien. Pourtant, l’histoire a souvent prouvé, que ce soit en Irlande ou en Algérie, que les « terroristes d’hier » sont les dirigeants de demain.

Quand des journalistes somment quiconque intervient sur Gaza de dénoncer le Hamas comme « organisation terroriste » (lire Clara Menais, « En direct des chaînes d’information en continu »), ils oublient que cette désignation, entérinée principalement par l’Union européenne et les États-Unis, n’est adoptée ni par les Nations unies, ni par de nombreux États qui maintiennent des canaux de communication avec cette organisation. Même Israël a, pendant des années, entretenu des contacts avec elle et autorisé le Qatar à convoyer des centaines de millions de dollars vers Gaza en espérant ainsi « acheter » le mouvement. Peut-on croire qu’une formation qui a recueilli environ 44% des suffrages parmi les Palestiniens lors des élections législatives de 2006 peut être purement et simplement éradiquée ?

L’inscription du Hamas sur la liste des organisations terroristes par l’Union européenne au début des années 2000 à la suite de la seconde Intifada avait suscité bien des débats. La France, convaincue qu’il valait mieux pouvoir échanger avec le mouvement islamiste, souhaitait le dissocier des Brigades Izz Al-Din Al-Qassam, qui figuraient déjà sur la liste, comme les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa avaient été distinguées du Fatah, la principale branche de l’OLP. Paris a finalement cédé à la pression de ses partenaires mais rejette toujours l’inscription du Hezbollah sur cette liste, le mouvement étant un parti politique présent au Parlement libanais et un acteur majeur de la politique intérieure du pays du Cèdre3.

Le cas du PKK condense les contradictions des politiques occidentales. Il figure sur les listes des organisations terroristes établies par l’Europe et les États-Unis, et il est ainsi possible d’être inculpé d’apologie du terrorisme si on le soutient verbalement. Pourtant, en 2014–2015, les Occidentaux lui ont transféré des armes pour arrêter l’offensive de l’Organisation de l’État islamique (OEI) en Irak et défendre la ville syrienne de Kobané avec un héroïsme qui fut largement salué à travers le monde4.

On peut tomber d’accord sur le fait qu’il existe des « actes terroristes », ceux qui visent ou qui touchent principalement des civils. Cette méthode de lutte a été utilisée par nombre de mouvements de libération, à une échelle plus ou moins grande selon les circonstances. Avant de s’en indigner, il faut rappeler qu’ils affrontaient des armées modernes, dotées d’avions, de chars, de missiles, dans un combat totalement inégal. Et que la terreur quotidienne, invisible pour les colonisateurs, parfois exterminatrice, frappait depuis des décennies les populations sous occupation, créant colère, frustration et rage.

« Il est facile de ne pas remarquer la terreur, notait l’écrivain Manès Sperber. Elle se cache sous l’indifférence de ceux qui ne sont pas concernés, c’est-à-dire l’écrasante majorité5. » Il parlait de la terreur fasciste dans l’Europe des années 1930, mais la terreur coloniale restait encore plus invisible pour l’écrasante majorité des populations des pays colonisateurs, qui s’étonnaient de la « barbarie » en retour des colonisés.

La lutte sud-africaine ne se réduit pas à un « pacifisme » bien intentionné

Le terrorisme n’a pas occupé la même place dans tous les mouvements de libération et certains ont réussi à en limiter l’usage. Le cas sud-africain est exemplaire, même si sa lutte ne se réduit pas, comme beaucoup le croient en Occident, à un « pacifisme » bien intentionné. Le Congrès national africain (ANC) a aussi utilisé la violence et, de manière ponctuelle, le terrorisme. Les conditions de sa lutte ont facilité un choix de modération. L’ANC disposait d’alliés solides à l’échelle internationale, engagés concrètement avec lui dans son combat. Il pouvait compter sur le soutien de l’URSS et de ses pays affiliés, d’un mouvement des non-alignés déterminé et du puissant mouvement de boycott en Occident—que personne ne songeait à criminaliser et qui ébranla l’apartheid et les soutiens du capitalisme sud-africain. Enfin, l’intervention militaire cubaine en Angola, et notamment la bataille de Cuito Cuanavale en janvier 1988, quand l’armée de Fidel Castro porta un coup fatal à la machine de guerre de Pretoria, constitua, selon Nelson Mandela, « un tournant dans la libération de notre continent et de mon peuple6 ». Dans ce contexte, il était possible d’éviter le recours au terrorisme. Au contraire, aujourd’hui, ce sont les Palestiniens qui sont abandonnés à leur sort, y compris par plusieurs gouvernements arabes (lire Hasni Abidi et Angélique Mounier-Kuhn, « Riyad–Tel-Aviv, coup de frein à la normalisation »), et c’est Israël qui dispose du soutien inconditionnel des Occidentaux. La position de ces derniers ne sera même pas affectée par l’arrivée au pouvoir à Tel-Aviv de ministres fascistes, « suprémacistes juifs »7.

Pour comprendre les dilemmes propres à l’OLP et à ses composantes, il faut revenir sur la lutte palestinienne qui a suivi l’occupation de 1967. Après une période d’euphorie marquée par l’extension de l’action des fedayin (combattants) palestiniens, ceux-ci furent expulsés de Jordanie en 1970–19718, tandis que s’affermissait le contrôle israélien sur les territoires occupés. C’est alors l’existence même de la lutte palestinienne qui était en danger et avec elle tout espoir de libération. On assista ainsi à une multiplication d’actions violentes transnationales, avec la création de l’organisation Septembre noir, qui s’illustra dans la prise d’otages d’une partie de la délégation israélienne aux Jeux olympiques de Munich de 1972. Comme l’expliquera Abou Iyad, ancien numéro deux de l’OLP, « l’organisation a agi en auxiliaire de la résistance, à un moment où cette dernière n’était pas en mesure d’assumer pleinement ses tâches militaires et politiques. (…) Ses membres traduisaient bien les profonds sentiments de frustration et d’indignation qui animaient tout le peuple palestinien face aux tueries de Jordanie et aux complicités qui les ont rendues possibles9». Parallèlement, le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), dirigé par le Palestinien chrétien Georges Habache, multipliait les détournements d’avion et organisa, avec l’Armée rouge japonaise, l’attaque contre l’aéroport de Lod (Tel-Aviv) le 30 mai 1972.

Qu’est-ce qui amena l’OLP à arrêter ses « opérations extérieures » ? D’abord une reconnaissance croissante des pays non alignés et des pays socialistes, ce qui lui permit d’accéder à une légitimité internationale et se traduisit par l’invitation de Yasser Arafat à l’Organisation des Nations unies (ONU) en 1974. Elle commença à être associée au jeu diplomatique et ouvrit ses premières représentations officielles en Europe, notamment à Paris en 1974. La France, qui condamnait évidemment le terrorisme, joua un rôle majeur pour persuader ses partenaires que la clé de la solution du conflit était la fin de l’occupation israélienne et qu’elle passait par la reconnaissance du droit des Palestiniens à l’autodétermination ainsi que par la négociation avec l’OLP (déclaration européenne de Venise de 1980). À l’époque, le premier ministre israélien Menahem Begin accusa les Européens de vouloir le forcer à négocier avec le Fatah, dont « les textes résonnent comme le Mein Kampf de Hitler ». Un parallèle que reprend M. Netanyahou pour stigmatiser le Hamas. Cette avancée européenne ouvrit une fenêtre diplomatique et amorça un processus politique. Un court moment, les Palestiniens purent espérer concrétiser leur rêve d’un État, et ils parièrent sur la paix.

Des combattants criant « Ceci c’est pour mon fils ! »

Il n’est pas question ici de refaire l’histoire de l’échec du processus d’Oslo, mais il est incontestable qu’il joua un rôle dans la victoire électorale de 2006 du Hamas. Ce qui va, pendant des décennies, continuer à nourrir la violence, c’est la situation concrète des Palestiniens, l’extension de la colonisation, la répression de toute activité politique, l’emprisonnement de masse et la violation systématique du droit international. En Cisjordanie, où l’activité du Hamas est réduite, l’action israélienne est-elle plus « modérée » ?

Israël applique cette maxime d’un expert allemand de la fin du xixè siècle : « Le droit international ne devient plus que des phrases si l’on veut également en appliquer ses principes aux peuples barbares. Pour punir une tribu nègre, il faut brûler ses villages, on n’accomplira rien sans faire d’exemples de la sorte10. » Cette terreur, souvent invisible pour les Occidentaux, qui ne s’émeuvent que quand meurent des Israéliens, est le sort quotidien des Palestiniens. Elle est marquée dans leur chair. Des vidéos circulant après le 7 octobre ont montré des combattants criant « Ceci c’est pour mon fils ! [que vous avez tué] », « Ceci c’est pour mon père ! [que vous avez tué] »11.

« Cent trois Européens ont été assassinés, plusieurs femmes, dont une de 84 ans, ont été violées. Les cadavres, dans la plupart des cas, ont été mutilés. Les parties sexuelles coupées et placées dans la bouche, les seins des femmes arrachés, et les émeutiers s’acharnaient sur les cadavres pour les larder de coups de couteau. » Une commission d’enquête française dressait ainsi le bilan des événements du 8 mai 1945 dans l’Est algérien. À Sétif, durant une manifestation indépendantiste, un jeune manifestant fut tué par la police, déclenchant des émeutes et ces massacres. Un livre remarquable de Mehana Amrani12 revient sur les réactions en France à cet événement annonciateur du soulèvement de 195413.

Cette « barbarie » des colonisés, comment l’expliquer ? Un analyste écrit à l’époque que « l’appel à la violence fait surgir des montagnes une sorte de génie du mal, un Caliban berbère, sauvage et cruel, dont les mouvements ne peuvent guère être arrêtés que par une force plus grande que la sienne. Telle est l’explication historique et sociale des événements survenus à Sétif le jour même de la célébration de la victoire ». Le quotidien Le Monde n’était pas en reste, notant que « les troubles se sont produits dans les régions où les institutions françaises, politiques, scolaires, sociales, sont le moins développées ». Sous-entendu, plus de colonisation permettrait de sortir ces populations de leur « barbarie ». Et si c’était, au contraire, la colonisation qui les y avait plongées ?

Il faudra plusieurs décennies pour que soit reconnue l’ampleur de la répression contre les populations dites « indigènes » qui suivit le soulèvement de Sétif en 1945 : des dizaines de milliers de morts, longtemps ensevelis sous la bonne conscience de ceux qui ne voulaient pas voir ces « massacres civilisés » que la France avait commis.

—Alain Gresh Directeur du journal en ligne Orient XXI, coauteur—avec Hélène Aldeguer—d’Un chant d’amour. Israël-Palestine, une histoire française, Libertalia, Montreuil, 2023. Cet article est tiré du Monde Diplomatique de novembre 2023

Notes

| 1. | Lire Nourit Peled-Elhanan, « Bibi qu’as-tu fait ? », Le Monde diplomatique, octobre 1997. |

| 2. | Lire l’éditorial de Dominique Vidal dans Manière de voir, n° 140, « Vous avez dit terrorisme? », avril–mai 2015. |

| 3. | Nathalie Janne d’Othée, « Liste des organisations terroristes. Quand l’Union européenne s’emmêle », Orient XXI, 10 janvier 2022. |

| 4. | Lire Dora Serwud, « Les héros de Kobané », dans Manière de voir, n° 169, « 1920–2020, le combat kurde », février–mars 2020. |

| 5. | Manès Sperber, Et le buisson devint cendre, Odile Jacob, Paris, 1990. |

| 6. | Lire « L’Évangile selon Mandela », Le Monde diplomatique, juillet 2010. |

| 7. | Lire Charles Enderlin, « Israël, le coup d’État identitaire », Le Monde diplomatique, février 2023. |

| 8. | Lire « Mémoire d’un septembre noir », Le Monde diplomatique, septembre 2020. |

| 9. | Abou Iyad, Palestinien sans patrie (entretiens avec Éric Rouleau), Fayolle, Paris, 1978. |

| 10. | Sven Lindqvist, Exterminez toutes ces brutes !, Le Serpent à plumes, Paris, 1999. |

| 11. | Ramzy Baroud, “A day to remember: How ‘Al-Quds Flood’ altered the relationship between Palestine and Israel forever”, The Palestine Chronicle, 10 octobre 2023. |

| 12. | Mehana Amrani, le 8 mai 1945 en Algérie. Les discours français sur les massacres de Sétif, Kherrata et Guelma, L’Harmattan, Paris, 2010. |

| 13. | Lire Mohammed Harbi, « La guerre d’Algérie a commencé à Sétif », Le Monde diplomatique, mai 2005. |