«Qui peut se vanter mieux que moi?

Virginie. Tennessee. Géorgie. Alabama.

Putréfactions monstrueuses de révoltes inopérantes.

Marais de sang putrides. Trompettes absurdement bouchées.»

(Césaire, Cahier d’un retour au pays natal)

“From the beginning until today, the African Diaspora is as violent a tale as any on this earth, and, as James Baldwin famously observed, the story of race in America will be told, if ever, only when it’s from the point of view of a white member of a southern lynch mob. Baldwin’s underlying point is that from the start the central theme in the American drama has been race, and, therefore, violence, and that it shapes every American’s life, the victimizer’s as much as the victim’s, the native’s as much as the newly arrived immigrant’s.” (Banks, 2000)

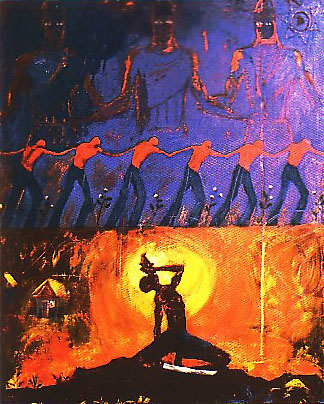

«Unknown Slave» par Francks François Décéus, 1995. Tirée de la collection poetry-painting Revolution / Revolisyon / Révolution… www.livlakay.com

Terres consanguines

Les récentes célébrations du Bicentenaire de la Révolution d’Haïti, fêtées en mineur dans le pays, et la crise grave qui a repositionné pour un court laps de temps l’île sur la scène médiatique internationale2, ont rappelé les rapports ancillaires avec la France, d’une part, l’Amérique, de l’autre. Beaucoup moins a été dit quant au rapport qu’entretient, ou que devait entretenir Haïti, avec ses voisins, proches et lointains, caribéens.

Comme à chaque coup d’État et chaque nouvelle dérive, les regards se tournent vers cette Île malmenée, vers cette République en dérive qu’est Haïti. Ces regards, peu s’en faut pour s’en persuader, ne sont pas seulement français (ou francophones), et il en a été ainsi depuis toujours.

Depuis la Révolution haïtienne, un nombre important d’Africains-Américains s’intéressent pour des raisons d’impérialisme économique, politique et culturel à l’«Île matrice» (Glissant 1997, poème Traité du Tout-Monde, 1997).

Frederick Douglass discourt sur l’importance de maintenir de bons rapports avec ce voisin, lors de l’inauguration du pavillon haïtien à l’exposition universelle à Chicago, en 18933. L’anthropologue Zora Neale Hurston et le poète de la Harlem Renaissance Langston Hughes bâtissent eux aussi des ponts entre l’Amérique et cette «République de nègres affranchis». Pour eux, il s’agit d’aborder les structures et les mécanismes de pouvoir racistes qui sont en vigueur chez eux. Faute d’héros et de marronnages à succès, bien d’auteurs caribéens, souffrant d’un «complexe de Toussaint» (Glissant 1981: 135), se sont tournés vers Toussaint comme mythe national, hérault de la liberté et de l’émancipation, pensons à C. L. R. James, à Glissant lui-même et à Césaire.

Indirectement, il s’agit de dénoncer les séquelles ségrégationnistes dans l’Amérique d’aujourd’hui, d’interroger les ambivalences et l’hypocrisie ou la politique d’autruche du Deep South.

Dans une époque plus proche de nous, d’autres écrivains «faulknériens», tant par l’inspiration et la veine, la thématique des rapports entre gens de couleur et les descendants de planteurs, choisissent Haïti pour l’analyse des séquelles et des réflexes à fleur de peau qui ont leurs racines et leur raisons marécageuses dans l’«univers de Plantation» (Glissant). Le plus important à mes yeux est Madison Smartt-Bell. Nouvelliste (Zero Db and Other Stories, 1987), il est aussi l’auteur de plusieurs romans, ainsi que préfacier de nouveaux talents africains-américains, comme Percival Everett. L’«underground brooklynien» (dans Waiting for the End of the World, 1986), carcéral (dans Save me, Joe Louis, 1993), ainsi que le Deep South (dans The Soldier’s Joy, 1989) sont quelques-uns des micro-mondes où il transpose avec talent les outcasts et les displaced4.

Il m’intéresse ici comme quelqu’un qui étend l’aire caribéenne. Nourri d’une «fascination messianique» (Weaks interview, 1994, p.5) pour Toussaint Louverture, Smartt-Bell s’étonna que si peu de Nord-Américains s’y soient intéressés. S’étant rendu sur place à plusieurs reprises, pénétrant jusqu’au «Cordon de l’Ouest»5, il s’est documenté pendant dix ans pour une trilogie dont le premier tome est All Souls’ Rising (1995), traduit un an après par son fidèle traducteur, Pierre Girard, comme Le Soulèvement des Âmes (1996) chez Actes Sud. Le deuxième (Master of the Crossroad) et troisième (The Stone that the Builder Refused) tomes sont sortis, avec le deuxième déjà disponible en traduction française, comme Maître des carrefours.

Première question qui nous vient à l’esprit? Pourquoi l’Histoire d’Haïti l’intéresse-t-il? Parce qu’il se sait descendant d’une société fort ressemblante à celle de l’ex-colonie française, à cause de la «qualité insulaire» du lieu (Weaks interview, 1994: 5). Se situant dans la tradition sudiste de Faulkner et de Flannery O’Connor, Smartt-Bell explore la dimension rhizomatique de l’univers de Plantation, vers laquelle exhorte Glissant longtemps avant son Faulkner, Mississippi (1996), récit de voyage et essai sur l’œuvre faulknérienne6. Si des Caribéens, comme Naipaul, ont exploré le Sud, l’inverse est sans doute moins vrai, et Smartt-Bell est un des rares à se transplanter, avec une empathie indubitable, dans les habitations de la plus riche colonie française, théâtre de la violente dialectique du maître et de l’esclave.

Qu’en est-il réellement de la dimension pancaribéenne, en dépit des convergences vite établies voire élogieusement défendues (Bernabé et co.) entre des zones de créolisation7? Au niveau littéraire, les connexions connexes et souvent contrites entre les états esclavagistes et les Antilles n’ont à vrai dire pas été sondées8, comme s’en plaignent Smartt-Bell («cultural balkanism» et «splintered thinking» dans un article paru dans USA Today) et Russell Banks. Ce dernier s’en prend avec véhémence aux éditeurs et au système littéraire qui contribuent à une «ghettoïsation» de la littérature, à des «competing tales of origin», au lieu d’avoir des histoires d’ensemble9. À de rares exceptions près, et Banks donne en exemple Toni Morrison et Smartt-Bell, chacune des différentes communautés «ethniques» s’est limitée à raconter sa part de l’histoire: la diaspora africaine a été narrativisée par exemple par Toni Morrison, argumente-t-il, le drame des Native American par Leslie Mormon Silko, et ainsi de suite.

Cette fragmentation, la critique la répète, malheureusement.

J’aimerais plaider pour des élargissements d’études caribéennes et diasporiques, quitte à rendre plus comparatiste la discipline (et de contrer un comparatisme «passe-partout»), entre les Antilles et l’Amérique noire (et v.v.); entre les Antilles et le Canada (à son tour clivé par l’étanchéité des frontières linguistiques).

Splintered Thinking

Né dans le Tennessee, Smartt-Bell reconnaît dans la société monstrueuse que fut la colonie française du XVIIIième siècle les origines celées et honteuses de sa propre et respectueuse société du Old South. En dépit qu’il fût finaliste du National Book Award, le roman est à ma connaissance jamais mentionné, que ce soit dans les études antillaises, francophones et non francophones, dans les anthologies10, alors que je suis convaincue qu’il s’agit d’un chef-d’œuvre.

Il y a ces romans qu’on n’oublie jamais, mais que la critique rechigne à reconnaître, tout simplement parce que les critiques littéraires peuvent snober tout un ou toute une qui ne correspond pas aux sacro-saints critères de classification que sont la nationalité, la langue, l’ethnicité. À plusieurs reprises, j’essayai d’introduire ce roman monumental et mémorial au public de chercheurs caribéens et postcoloniaux. Depuis Saint-John Perse, Salvat Echart, André Schwarz-Bart, Jeanne Hyvrard, et Lafcadio Hearn (Chita se déroule en Louisiane), bien d’auteurs font de la littérature antillaise tout en n’étant pas des Antilles; ce qui dérange les auteurs d’anthologie et de classifications: inclure ou exclure11? Le débat continue de fuser sur qui est autorisé à représenter l’ancienne Hispañola. Surtout, qui est à la hauteur de relever un défi romanesque aussi important que de traiter de l’épisode de la Révolution?

À côté des romanciers désormais canoniques qui ont tous en commun d’avoir abordé mais représenté de manière fragmentaire, la Révolution haïtienne, je plaiderais ici pour l’élasticité du concept «auteur des Antilles» ou «auteur antillais». L’Haïtiano-Allemand Hans-Christophe Buch (Amiral Zombie ou le retour de Christophe Colomb, 1993), la Juive allemande Anna Seghers (Hochtzeit von Haiti 1962) et Russell Banks, avec le plus touchant roman sur les boat-people (Continental Drift, 1985)12 sont à mes yeux des «auteurs haïtiens d’adoption» qui réussissent avec verve la transposition du réel, voire du surréel13, haïtien. Si la réception de Smartt-Bell restait jusqu’à peu plutôt mitigée en France et dans les études francophones relatives aux Antilles, cette situation changera sans doute rapidement après la participation de Smartt-Bell à «Étonnants voyageurs» à Saint-Malo (mai 2004) et à «America», le festival du livre à Vincennes (octobre 2004).

Le retard dans la découverte, le silence autour du premier tome, s’expliquent d’abord en raison de l’écriture violente. Mon propos est de démontrer ici, à travers quelques scènes, combien cette écriture violente, à mille lieux des mélodrames raciaux, est fonctionnelle pour convaincre ce même lecteur, présumé neutre, sinon préjugé dès le départ, que le Blanc a engendré les excès et les paroxysmes, tant l’«Univers de Plantation» est un lieu fasciste, une société hors loi. Si on verra le maître basculer de l’humain au rang d’animal, l’esclave, par contre, a dès le départ été défini comme sous-homme, comme animal, et toute accession à l’humanité lui a été interdite.

Il n’empêche que ces paroxysmes et ces perversions dans une narration massive font obstruction à l’empathie des plus éminents lecteurs et juges de littérature haïtienne. D’aucuns ont parlé d’écriture «pornographique,14 démesurément sexuelle». Il suffit ici de rappeler que par «écriture pornographique», l’on entend une écriture qui nous décrive en détail les actes et organes sexuels, sans aucun érotisme. Il n’en est rien dans Le Soulèvement. Bien au contraire, le fait que l’auteur ne dise pas tout, et qu’il réussisse à transmettre la séduction de Hébert pour Nanon me convainc du contraire.

Ainsi, une scène horrible, learienne (où un Noir énuclée un prisonnier blanc à l’aide d’un tire-bouchon, avec la référence dans le texte à King Lear!) nous décrit minutieusement les préparatifs et les premières incises d’un fils chirurgien, bâtard renié de son père blanc, qui dérobe à son géniteur l’enveloppe dermique par laquelle tant de maux et tant d’impossibles amours arrivent. La description est interrompue dès le premier cri du père supplicié, le dénouement du drame suspendu. Ce sera seulement bien plus tard, au chapitre XX, que le lecteur comprendra que le tortionnaire ne s’est pas contenté de l’écorcher vif, mais qu’il l’a également castré. De plus, ce mulâtre hideux a la fantaisie morbide d’apporter ce trophée macabre dans une boîte de tabac à priser à la très belle mulâtresse Nanon, en guise de cadeau d’amoureux15. C’est à cet instant de la narration que non seulement le lecteur est informé de la suite de l’opération funeste, mais encore que le mulâtre jaloux s’est pris avec rage à ce Blanc qu’il suppose avoir couché avec Nanon. Des rapports sexuels entre Nanon et son «géniteur» sont suggérés et aussitôt contredits. Mais piquant détail, Nanon laisse à sa hôtesse, Isabelle, l’illusion qu’il s’agit d’un «cadeau d’amoureux»:

«C’était sec comme du parchemin, comme la peau d’une momie.

C’était à lui, dit Choufleur. (…) J’ai pensé qu’il aurait été content que tu l’aies. Mais je me demande, est-ce que ça t’a donné du plaisir?» (318).

Les scènes d’amour entre Hébert et Nanon sont soit nimbées d’un flou érotique, soit interrompues (Nanon enceinte se refuse au docteur qui brûle de désir pour elle). En même temps, ces îlots idylliques font contrepoids à la rage meurtrière des Noirs qui violent les Blanches pendant qu’ils obligent le Maître, déshabillé, à regarder, s’amusant à tirer sur une ficelle autour du cou si bien qu’à chaque étouffement, son sexe se dresse (chapitre XI).

Il n’en demeure pas moins que l’excès de cruauté pose effectivement problème, cette démesure gionienne ou cette impudeur dans la description de la guerre intestine et de la haine fratricide ayant déplu à maint critique. Smartt-Bell aurait exagéré dans la cruauté et la violence16 et les trop nombreuses scènes de viols et d’abus sexuels seraient une transgression de la véridicité («suspended disbelief»). Pourtant, des compte-rendus ont paru de la plume de Pierre Maury et Nicolas Béniès qui s’occupent de sa renommée. Plus d’un a reconnu son écriture crue et en même temps crédible, décrite comme une «lave brûlant tout sur son passage tout en créant un nouveau paysage» (Hebdo Rouge 27 fév. 1997). Je suis particulièrement sensible à l’appréciation de Marc Triller17 qui, dans L’Humanité, sut vanter l’auteur («Dans l’apocalypse des champs de cannes» (21 nov. 1996, p. 23).

Roman encyclopédique

Je n’ai jamais oublié All Souls’ Rising, merveilleusement traduit comme Le Soulèvement des Âmes. Comme le veut l’agenda postcolonial et postmoderne, «soulever» aura ici de riches réverbérations polysémiques18. Si un soulèvement est bien un mouvement d’insurrection du peuple, il y a tout de suite la référence aux forces spirituelles, au vaudou comme poche de résistance. D’autre part, le choix du titre me convainc de l’intention délibérée de son créateur de provoquer cet effet révoltant, voire répugnant qu’on lui reproche: car c’est exactement ce que produit ce roman colossal, «soulever» l’âme du lecteur moderne, tant le sang gicle de la page, tant la violence inimaginable, la cruauté la plus crue, s’y succèdent. Or, il me semble que l’auteur nous ménage par plusieurs techniques narratives, par l’alternance avec de savoureux intérieurs, des idylles interraciales, des îlots de scènes bucoliques dans les collines d’Haïti, tout ceci faisant antipoids aux horreurs décrites.

Il est clair que pour biographier la vie du premier héros d’Haïti, pour représenter les événements sanglants et la destruction de la colonie française la plus riche, Smartt-Bell ne s’est épargné aucun effort. L’architecture du roman en elle-même est déjà significative: une préface de la main de l’auteur, un prologue sous forme d’une lettre datée du 18 juin 1802, de la main d’un matelot à bord du Héros, le navire qui transporta Toussaint: «Toussaint basculera dans l’ignominie, et moi dans l’anonymat, sans même un nom au bout du compte» (25), ce qui informe le lecteur tout de suite de la perspective radicalement postmoderne du roman. En effet, les postmodernes s’intéressent aux oubliés de l’histoire, et contrairement à la prophétie du matelot, Toussaint, quand bien même un «nègre», laissera son empreinte et fertilisera le nationalisme noir américain tout au long du 19ième, aussi bien que les idéologies pan-africaines. Smartt-Bell s’intéresse d’abord aux figurants de l’Histoire, à ceux et celles qui sont moins documentés, voire rayés des annales de l’Histoire: les épouses malheureuses19, les esclaves à talent et ceux dits «de champ». Si raconter et s’imaginer absolument tout ce qui a dû ou pu se dérouler à Saint-Domingue de 1791 jusqu’à 1802 est une vraie gageure, l’auteur s’en est pas trop mal tiré, me semble-t-il. Après ce fragment épistolaire, quatre volets, couvrant 35 chapitres, sont suivis d’un Envoi, exactement comme dans les ballades médiévales, ainsi que d’une chronologie historique, d’un lexique «diabolique», ce qui lui en dit long, ensemble avec les exergues empruntés à des chanteurs (Boukman Eksperyans et Bob Marley), de l’ambition encyclopédiste de l’auteur. Il n’y manque qu’une carte, ce qui a été réparé dans le deuxième tome.

De fait, les crises qui ont percuté la société coloniale, la fin du Siècle des Lumières, l’insurrection générale qui a aboli l’esclavage sans cependant promettre des lendemains plus pacifiques et prospères, sont ici dépeintes de façon à rendre la totalité des actants, à ne rien laisser à l’ombre. Sous des angles différents, par des voix plurielles nous sont éclairés les antagonismes nombreux (de type racial, de classe, de genre) et qui appellent les interprétations différentes, voire contraires, des mêmes faits et incidents dont sont témoins les différentes fractions de la colonie française la plus riche de l’époque, les mobiles conscients et inconscients de vengeance.

Tout cela nous est dénoué dans ce roman-somme, œuvre d’érudition recréant le langage propre de chaque intervenant, que ce soit le gouverneur ou le prêtre défroqué, le Père Bonne Chance ou les laïques, les aristocrates et grands planteurs (sieur Maltrot), ou les «petits blancs», tels le «fripouille» qu’est le beau-frère du docteur Hébert, Français de passage dans la colonie, en quête de sa sœur qui, conduite bien atypique pour l’époque, s’est enfuie de son mari trompeur et vaurien. Même pluralité pour les Créoles, du plus féroce esclavagiste, Michel Arnaud,—qui observe que ce pays «n’est pas sain. On y meurt beaucoup» (37)—au plus modéré, tous sont là, épaulés ou non par leurs conjointes et concubines de couleur. Smartt-Bell prend un soin minutieux à «tenter aussi la façon d’un langage» (Glissant 1981: 15). Comme d’autres, il a ré-embouché les paroles de ceux «qui n’ont pas de bouche» (Césaire), dressant un vaste panorama des mentalités contradictoires et du peu de débat autour de la question cruciale de l’abolition de l’esclavage et de la démoralisation du maître et de l’esclave. Bref, il s’agirait à maints égards d’un roman encyclopédique au sens que lui donnait Flaubert, et plus proche de nous, un Queneau ou un Pynchon.

Le Soulèvement offre, de plus, une toile de fond mirobolante, y compris les intérieurs et le mobilier de la grand’case, les paysages de mornes20 et les toilettes de l’époque, les loisirs ou spectacles culturels21. Le sens d’«accurate detail» explique les nombreux effets de réel, de gros plans et close ups («la boîte de tabac à priser, gravée avec la fleur de lys», «le mouchoir en passementerie») restituent dans une écriture cinématographique, proche de celle de Morrison, la colonie française. L’ambiance de sédition parmi les esclaves des plantations de canne, la tension entre les mulâtres, d’abord se ralliant aux grands Blancs, puis aux petits Blancs, et finalement aux Noirs, l’émeute et la terreur des incendies et des pillages, tout est ici méticuleusement préparé, développé, exposé.

“Who gets to be human?”

De surcroît, second mérite, tous les écrits générés et même réédités sur la Révolution haïtienne (Haïti, une nation pathétique de Jean Métellus, Le Maître et la mort22 de Marc Trillard), toutes les reprises de l’insurrection d’esclaves de Saint-Domingue sont à classer dans deux catégories: soit, il s’agit de panégyriques des héros haïtiens qui ont tenu sur les fonts baptismaux la Première République Noire du Nouveau Monde, soit, il s’agit du contraire, démonstrations de la soi-disant inhumanité des Noirs, telle que l’ont perçue et décrite des auteurs blancs, et plus particulièrement français23.

Beaucoup plus rares sont les représentations littéraires qui plaident pour la nuance24 dans ce que j’appellerais la peinture pointilliste des «horreurs d’aurore», renvoyant au roman Aube tranquille (2000) de Jean-Claude Fignolé.

Le contraste entre les extrêmes et l’inversion systématique des valeurs symboliques, de couleurs par exemple, caractérise les chefs-d’œuvre en la matière: je pense à Beloved (1987) où le rose revient comme signifiant d’un matin paisible, d’un ordre retrouvé, d’une quiétude restaurée après les humiliations et privations. Comme Smartt-Bell, l’Haïtien Fignolé n’a pas peur de rappeler à saturation le contraste saillant entre une nature toute paradisiaque et une économie mercantile assise sur un racisme et un fascisme infernaux.

Ce qui retient ces auteurs, ce qui les motive, c’est que puisque les Blancs considéraient les Noirs comme des bêtes, les traitant comme des animaux, ce cheptel n’eut d’eux que l’image de monstres cruels. De ce fait, la loi «œil pour œil, dent pour dent» va régner, comme le formule dans son verbiage infantile, dans son patois nègre, le sauvage Riau:

«Moi, Riau, quand j’ai enchaîné ces Blancs, j’ai serré les chaînes aussi fort qu’ils l’auraient fait sur moi. Mais pour le docteur, j’ai placé les fers à l’extérieur de ses bottes, et sans les serrer. (…) je l’ai fait parce que je voulais que ces deux-là meurent, alors que j’aurais été content de tuer moi-même tous les autres—tous les Blancs et toutes les Blanches qui se trouvaient là. Pas parce qu’ils étaient bons, le docteur et le prêtre, car la bonté des Blancs est aussi mince que leur peau. Mais parce que je les avais aidés autant qu’ils m’avaient aidé (…)» (366).

Les portraits de planteurs et d’esclaves, de bourreaux et de leurs victimes plus équitables nous sont offerts dans Aube tranquille (2000), du spiraliste haïtien Jean-Claude Fignolé, et dans Le Soulèvement des Âmes (1996)25.

De facture à première vue plus classique que les narrations baroques et spiralistes d’un Fignolé, ce roman est beaucoup plus que le simple «roman d’aventure» ou «roman historique»26. Il sort de l’ombre au moins deux personnages marginaux de la crise haïtienne, à savoir la femme de planteur, et l’esclave «bossal» et leur participation aux événements, fussent-ils indescriptibles. Dire l’indicible, ou ce que Toni Morrison appela dans un article de 1989 et dans son roman de 1987 «Unspeakable Thoughts Unspoken», sera un troisième mérite du premier volet de Smartt-Bell. Il nous dévoile l’inimprimable, de manière apparemment neutre, mais l’effet n’en est que plus percutant et renversant.

Soulever les barrières dialectiques

La grandeur de ce roman qui ambitionne de révoquer la Révolution haïtienne, c’est que Smartt-Bell orchestre son roman autour de plusieurs scènes jumelées, centrales parce qu’elles se répondent en inversant le cadre tortionnaire. Nous y trouvons à chaque fois le bourreau face à sa victime complètement impuissante, désarmée. À travers des scènes insoutenables, il nous fait comprendre cette spirale de violence que les spiralistes traduisent par une narration sans ponctuation, par la «discorde aux cent voix» (titre d’Émile Ollivier, 1986), par le télescopage et le maelström de générations (dans Aube tranquille, sept générations de Biemme survivant). La violence absolument abominable, inhumaine correspond à des impulsions tout aussi abominables et inhumaines, mais générées par la machine esclavagiste.

Par une première autopsie in vivo, les tables sont tournées et c’est la bestialité du Blanc, l’animalité du colon, la brutalité et le sadisme des maîtres qui sautent aux yeux. Comme «entrée en matière» du premier volet «Bois-Caïman»27, le lecteur regarde à travers les yeux d’un témoin oculaire une scène impossible, qu’il cherche à analyser, à comprendre. Le cavalier en mission dans la colonie, le docteur Hébert, regarde, médusé, le spectacle affolant d’une Ibo crucifiée:

«Il ne s’agissait pas à proprement parler d’une crucifixion, songea le docteur Hébert, puisqu’il n’y avait pas de croix. Un simple poteau, un tronc plutôt, encore recouvert de son écorce (…), les mains de la femme avaient été plaquées au bois par un gros clou de section carrée, la main gauche clouée sur la main droite, paumes ouvertes. Le clou, en pénétrant dans la chair, avait provoqué un saignement (…) Étonnant, dans ces conditions, qu’elle soit encore vivante. (…) Bien que le diaphragme soit également tiré vers le haut par le poids du corps, la peau semblait assez distendue autour du ventre. De son bas ventre sortait une masse de chair membraneuse dont le docteur détourna les yeux. Ses pieds étaient fixés l’un sur l’autre par un clou grossièrement forgé semblable à celui qui retenait les mains» (29).

«Il ne s’agissait pas à proprement parler d’une crucifixion», il s’agit d’Européens, prétendus sujets chrétiens, qui pratiquent le commerce de la traite négrière en prétendant faire œuvre évangélisatrice, qui font pire que les Juifs ayant cloué sur la croix le Seigneur. Les planteurs bretons et normands, les colons venus des quatre coins de l’Europe, ainsi que les juristes (le Code noir de Colbert) ont une imagination perverse, une inventivité malade quand il s’agit d’exemplifier et de ruser en punition et en articles du Code noir. C’est exactement ce qu’objectera le personnage inculte et illettré, le fascinant Riau qui parle de lui-même à la troisième personne et qui est un «marron» de la bande de Jeannot. Cette première scène féroce sera interprétée par ce personnage généralement renvoyé aux coulisses. Écoutons le «Bossale», Riau:

«Les Blancs croient que tout est une histoire. Dans leur monde, c’est peut-être vrai. Je n’y habiterai jamais. Ce que les hommes peuvent faire est plat comme une route et file sur la peau du monde mais comme ça ne commence pas quelque part pour finir ailleurs ce n’est absolument pas une route. Les carrefours sont des endroits où nous devions toujours nous rencontrer mais l’autre route ne repose pas sur la terre. Elle descend du ciel sur le poteau mitan et à travers la terre en bas de l’eau, où la Guinée est l’Île Sous la Mer, où nous attend le loa. C’est ça la croix et ce qu’elle signifie et c’est partout. Les Blancs disent qu’ils ont cloué un homme dessus, l’homme que leur dieu avait choisi» (47, italiques dans le texte, français dans l’original).

Ses actes sauvages, ses conduites tout à fait sadiques sont offerts en contrepoids et accusent du coup les paroles et peines des Blancs comme de «contre-vérités». Le poteau des Blancs, vil pilori sur lequel les maîtres clouent de jeunes filles, engrossées lors de «la Pariade» ou sur la plantation, deviendra en quelque sorte le «poteau mitan» des vaudouïsants. Au lieu de les freiner, ces sévices incitent à la révolte et à l’insubordination et les adeptes déposeront des offrandes devant l’autel et autour du poteau mitan, avec la prière qu’Ogun et Erzulie, Damballah et Papa Legba, exaucent leurs vœux. C’est donc cette vision par en-dessous, cette version par antiphrase qui jette une lumière plus nuancée sur la lutte dialectique. Comme le démontre Buck-Morss dans son article «Hegel and Haiti»28, le philosophe allemand en exil à Paris s’inspira directement de la lutte des opprimés à Saint-Domingue pour sa dialectique du maître et de l’esclave, suivant chaque jour les événements sanglants dans les quotidiens de la mère-patrie affolée par les crimes sanglants et l’absence de loi dont la colonie était le théâtre.

Une deuxième autopsie, qui ne va pas laisser indemne la personne criminelle, concerne l’épouse Arnaud. Claudine Arnaud, Créole répudiée pour ne pas avoir donné de fils à son mari, d’héritier à l’habitation, et ayant été dérangée nuit et jour par les ébats de son homme avec les domestiques, se montrera capable de vengeances aussi insensées, irrationnelles et cruelles qu’Annie Palmer, la «sorcière blanche de Rosehall» que nous livra Herbert de Lisser. Blanc de la Jamaïque, il fait commencer son gothic novel de 1929 par une même scène insensée: Annie Palmer y flagelle sauvagement pour une bagatelle une de ses esclaves et une fois terminée cette torture, elle invite Robert Rutherford à dîner, comme si rien ne s’est passé. Quand son visiteur de passage lui demande des explications pour son comportement plus qu’irraisonné, elle lui dit qu’ils n’ont pas des sentiments et que «these people have skins as tough as their disposition» (Palmer 1929: 54), argument épidermique qui avait, rappelons-le, légitimé la traite transatlantique, car Las Casas lui aussi crut que la peau noire convenait mieux aux travaux harcelants sous les tropiques et dans les mines. Remarquons par ailleurs que cette «White Witch of Rosehall» était originaire d’Haïti, c’est-à-dire que De Lisser désigne cette île comme emblématique de la magie noire, même si Annie est la fille d’un Irlandais et d’une Britannique, même s’il y a des soupçons de «passing».

Frustrée, répudiée et éthylique, la maîtresse se métamorphose en monstre de jalousie et nourrit une haine incontrôlable à l’égard de cette énième concubine d’un mari volage. En absence de son mari, complètement bourrée, elle se rend coupable d’un supplice qui défie toute imagination:

«La gorge de Mouche palpitait maintenant sans qu’il en sorte aucun son, et Claudine vit ses yeux s’agrandir et vit qu’elle avait compris, enfin. Elle n’avait nulle autre intention que celle-ci, se faire comprendre, mais Mouche ayant senti qu’il n’y avait pas de limite, que rien ne pouvait plus l’arrêter désormais, il devenait pour Claudine impossible de s’arrêter.

Ou bien ce fut sa main, ou la lame elle-même qui de son propre chef prolongea le geste, car elle n’avait pas, elle, projeté quoi que ce soit d’autre. Mais voilà, le corps de Mouche s’ouvrit le long d’une ligne verticale en son centre et au-delà, comme une banane se fend. La lame traça son sillon dans une épaisseur de graisse blanchâtre; il n’y eut pas de sang, bizarrement, jusqu’au moment où la masse de viscères enchevêtrés s’écroula d’un coup sur les pieds de Claudine (…) Elle recula et regarda le grouillement d’organes sur le sol de terre battue. Il y avait autre chose dans cet amas, quelque chose qui palpitait à l’intérieur d’un sac de peau membraneuse» (119).

Affrontant de pareilles «monstruosités», les esclaves comme Riau sont «pétrifiés», et se disent que ces femmes sont possédées par les pouvoirs maléfiques. Ayant comme seul cadre de référence le savoir vaudou, ainsi que l’Évangile qu’on tente tant bien que mal de leur inculquer, ils se ressaisissent en invoquant à leur tour les loas capables de les venger. Admirateur de Mackandal, Riau (comme Dessalines) croit qu’on peut se dédoubler, et envoyer son gros bon ange faire du mal, alors que le ti bon ange reste sur place. Ce principe marassa est encore exploité dans les nouvelles et romans d’Edwidge Danticat29.

À leur tour, les marrons qui font irruption dans les respectables «grand cases», vont ouvrir le ventre de femmes blanches; un d’eux enlève un nouveau-né et se le pique sur sa lance. Riau, là encore, nous décrit l’image macabre qui sera récurrente et qui, de surcroît, confirme les hypothèses de rapports interraciaux, exceptionnellement ici du fruit de la Créole:

«Un enfant doré brandi dans les nuages, à la pointe d’une lance qui lui transperçait la cage thoracique» (418 / C’est moi qui souligne).

Ce nouveau-né embroché symbolise la Révolution tuée dans l’œuf, ou la démocratie qui, à un stade embryonnaire, ne put croître. Ni-mort ni vivant, ce bébé, comme le fœtus de Mouche, symbolise des deux côtés les rêves avortés, les destins de femmes blanches dans un univers où les mariages sont des contrats de propriétés et des alliances de fortune. Signe de l’inhumanité qui affecte maître et esclave, la mémoire et l’impossible oubli persécutent le tortionnaire comme sa victime. Ainsi, nuit et jour Claudine sera-t-elle hantée par une meurtrissure qui la menace d’insanité et de déraison. Tourmentée par son crime, par le fruit qu’elle a découpé de ses propres mains sur Mouche, elle sera une zombie, une mort-vivante car:

«Dans son délire, la chose lui apparut pour dire que l’œuvre de destruction qu’elle venait d’entreprendre n’aurait pas de fin. La chose n’avait pas encore pris une forme humaine; c’était différent, primal, avec un bec et des branchies, humide et suintant, et toujours enduit d’un sang luisant et putride. (…) La chose avait le pouvoir de se métamorphoser et elle lui montrait toutes ses mutations, le protoplasme30 se faisant poisson pour se transformer en un être identique à elle même, tout en lui laissant comprendre que son propre être était aussi dérisoire que quelque bête» (121).

La «poupée blanche» en sinistre étendard, le fœtus arraché au ventre de l’esclave, le crapaud que Maltrot31 s’amuse à piquer sur sa canne, animal amphibie qui hantera désormais la procréation contre-nature qu’est la caste «mulâtre», seront la chaîne d’ignominies commises des deux côtés: la peau incisée, le corps torturé, le sang bu.

La «chose», ce sera encore le ça, l’inconscient qui taraude les persécuteurs comme les persécutés, à jamais intranquilles et hantés, comme Sethe dans Beloved:

«—Pour un bébé, il est puissant le sort qu’il jette, dit Denver.

—Pas plus puissant que mon amour pour elle, répondit Sethe.

Et ce fut là de nouveau. Avec la fraîcheur accueillante des pierres tombales non gravées; comme celle qu’elle avait choisie pour s’appuyer, dressée sur la pointe des pieds, les genoux grand ouverts comme une tombe. Rose comme une ongle, qu’elle était, et parsemée d’éclats scintillants. «Dix minutes, avait-il (le fossoyeur) dit. T’en as pour dix minutes et je le ferai gratis» (Morrison, 1987, trad. française Bourgois, 1989: 13-14)».

Lorsque le capitaine Maillart prend le docteur Hébert à témoin de la bestialité des Noirs, signalant précisément «le cadavre d’une enfant, et ce qui rendait la chose encore pire, d’une enfant probablement arrachée au ventre de sa mère» (223), il essaie en vain de «raisonner» son interlocuteur:

«Peux-tu imaginer une telle cruauté, une telle bestialité?» demanda le capitaine? «Malheureusement, je n’ai pas besoin de l’imaginer», dit le docteur (…) «Notre époque est celle de la raison, répondit le docteur. Il tira de sa poche le fragment de miroir brisé qu’il avait ramassé chez Nanon et il en scruta le reflet minuscule» (223).

L’intrus des Lumières irrémédiablement change au contact de ces planteurs obstinés et de ces maîtres cruels. Bien que plus d’un soit légèrement superstitieux32, la plupart des Blancs s’acharnent contre la malédiction de la croyance vaudou. Le bien raisonnable médecin lui-même, sous le choc de tout ce qu’il observe autour de lui, altère sa vision sur le monde et les choses. Par ailleurs, il est sous le charme offensif de sa maîtresse mulâtresse, Nanon, qui l’initie à cette puissance occulte et au service magique. Dans des moments de crise et de désespoir, il prend consolation en tâtant un morceau de miroir comme fétiche contre le mauvais sort, comme le lui apprirent Nanon et Riau:

«—Voilà ton ouanga.

—Mon ouanga? C’est l’œil qui te sert pour tirer au pistolet.

Riau souriait, mais le docteur comprit qu’il disait cela sérieusement.

Il haussa les épaules, et remit le petit éclat de verre dans sa poche» (510).

Aux antipodes de ce caractère qui sollicite naturellement la sympathie du lecteur, il y a son confrère en médecine, Choufleur. Choufleur symbolisera la science et le Ratio mis au service de la barbarie, l’homme de sciences totalement biaisé par le racisme. C’est encore par le jumelage contrastif de deux personnages ressemblants (docteurs) que l’auteur nous montre que le Français Hébert, reproché d’être un jacobin, d’être un rationnel qui sympathise avec les «pompons rouges» (petits Blancs, 106), essaiera en vain de contredire les préjugés raciaux33, et à convaincre les Blancs de l’humanité des Noirs, là où son confrère métis a opté résolument pour non pas la négociation verbale mais le patricide.

Pur produit du mimétisme blanc (se parant d’une canne, faisant claquer ses bottes, habillé comme un dandy), Choufleur est obsédé par les liaisons incestueuses entre Blancs et Noirs. Il est l’homme de sciences qui emploiera le savoir blanc pour se venger de ce qu’il est, lui, être hybride, un «écorché-vif» qui s’en prendra à son géniteur:

«N’oublie pas, commença-t-il, d’un ton ferme, sévère, que je t’ai toujours traité avec considération, avec générosité. Je t’ai donné de l’instruction, je t’ai envoyé à Paris, sans regarder à la dépense. Je t’ai donné de la terre, et tes propres esclaves. Choufleur prit un couteau à sa ceinture et passa sa langue sur la lame. Maltrot s’étrangla.

—Je suis ton père, dit-il, d’un ton catégorique. Tu le reconnais?

—Oui, Oui. Et je le reconnaîtrais publiquement, si tu veux.

—C’est vrai. Et tu m’as donné une négresse pour mère.

Il fit une entaille en bracelet autour du poignet de Maltrot, juste au-dessus de la lanière qui le retenait à l’arbre. Il fit une incision verticale dans la paume et tira sur la peau des deux côtés pour la retrousser sur l’épaisseur de chair et de graisse qui se trouvait dessous et continua en tirant vers les doigts comme s’il enlevait lentement un gant. Maltrot grinça des dents et il serra les lèvres tandis que le sang ruisselait, mais ne put retenir très longtemps son cri et celui-ci finit par éclater avec une ampleur et une puissance à déchirer le ciel» (277-8, italiques dans le texte).

Alors que c’est normalement le père qui reconnaît publiquement ou non son fils, voici maintenant le géniteur implorant tardivement d’accepter ce lien de sang. Tout est inversion puisqu’il est illogique que ce soit le père qui supplie le fils d’assumer à présent cette reconnaissance généalogique. Vu que ce furent les maîtres qui déniaient et généralement ne reconnaissaient pas leur descendance mulâtre, le fils va usurper et le nom et la peau du sieur Maltrot. Dans l’espoir de se racheter de cette filiation jamais assumée, voici le père se prosterner devant le fils ingrat qui ne se contente pas d’avoir eu droit à quelques privilèges et à des biens matériels. La question du «sang», le problème du lancinement généalogique est une de ces questions cruciales, une de ces «carrefours» ou dilemmes existentiels qui vont mener à la folie et à la déraison ceux et celles qui en subissent tous les contretemps. Il en va de même dans Aube tranquille où Sonja se venge sur Carmen, une des nombreuses concubines de Wolf, planteur suisse complètement lâche, incapable d’arrêter les mains et la bouche meurtrières de son épouse féroce. Celle-ci fait punir et amputer, brûler vif et écorcher pour des bagatelles, comme il devient clair dans sa version de l’incident innommable:

«Boto incise la peau à la base du cou, introduit dans l’étroit orifice une mince tige de palma-christi préalablement évidée, il souffle, la peau gonfle immédiatement, le décollement comme un chuintement d’abord, presque imperceptible, puis les veinules craquent, fixent la lancinante déchirure dans la gorge de Carmen, derrière les persiennes de mon bureau, j’assiste à la lente agonie de la chair, je n’interviens pas …» (20).

Là encore, le sadisme de la Créole frôle l’inimaginable. Nulle part ailleurs ai-je rencontré une torture aussi perverse, enlèvement de la peau qu’on réserve normalement à des moutons, afin de la traiter après l’abattage. C’est exactement ce que la Blanche a en tête, puisque Sonja non seulement crie à son contremaître de saler sa chair et de l’offrir en pâture à ses frères de misère, mais encore de traiter la peau:

«—Tannez la peau, je la veux séchée, traitée et vernissée

—pour quoi faire?

—une descente de lit unique au monde» (21).

Aube tranquille nous fignole des descriptions qui flagellent le lecteur de stupeur. Comme Morrison, Fignolé et Smartt-Bell pratiquent à dessein cette écriture violente, le «cannibalisme à l’envers» que Carpentier donne à comprendre par l’introspection de Ti-Noël, esclave qui, automatiquement, en vient à associer des têtes de veaux avec les têtes de Blancs bientôt décapités, dès l’ouverture du Royaume de ce monde (1954).

Livré aux mains de son fils qui a le visage bariolé de taches, le planteur Maltrot attend une vengeance tout aussi impitoyable et sanguinolente que celle à laquelle osent penser Morrison et Fignolé. Ce personnage blanc rivalise avec Arnaud, le plus vilain, le plus hypocrite. Sieur Maltrot n’a pas moins que son fils volé son nom, puisque son patronyme, puisqu’il a fait «trop de mal», et qu’avec embonpoint, il marche au trot. Puisqu’il soutient que le produit d’un rapport interracial n’est pas «humain», tout en couchant avec des négresses, il en paiera les frais. Bâtard qui a étudié la médecine à Paris, Choufleur revient dans la colonie, et enlève littéralement ce qui lui fait défaut pour être traité comme un être humain, un égal de son père, la peau blanche. Lorsque cet être ambigu, dont «il était difficile de déchiffrer une expression sur ces traits brouillés par les taches de rousseur» (137), cherche à se venger de sa laideur, de sa déconfiture physique, il ne recule pas devant son savoir-faire médical. Fignolé oppose ici le médecin humanitaire et altruiste, le «médecin sans frontières», Hébert qui apprendra au contraire des recettes et la pharmacopée des «docteurs-feuilles», au médecin motivé dès sa naissance à se venger du sort et de l’opprobre qui lui sont réservés à cause d’une incidence génétique. La science se rend ici au service du sadisme le plus cru.

Il ne sera d’ailleurs pas le seul à jurer sur la peau des Blancs et qui savoure une joie malade à arracher la peau des maîtres. Jeannot et sa bande ont «skinné» des victimes et des prisonniers de l’autre «race», comme en témoigne dans son verbiage à lui, Riau:

«On a fait tomber de leurs chevaux [une bande de jeunes Blancs] et Jeannot a ordonné qu’on les écorche, pour renvoyer leurs peaux là d’où ils étaient venus, comme un signe. Mais la peau du Blanc est tellement mince qu’on n’a pas pu en arracher une seule proprement en la gardant entière. À la fin, ils sont restés par terre tout écorchés sur la braise et les cendres du champ de canne, à crier et supplier qu’on les tue (…)» (214).

Les scènes, on en reviendra facilement, exigent une audace évidente de la part de l’auteur. Mais à chaque barbarie de Jean-François Papillon, de Boukman Dutty (esclave ayant transité par les Îles anglaises), de Georges Biassou et de Jeannot Bullet (105) sur la Plantation Bréda (chapitre V), ou chez les Lambert (chapitre XI34), l’auteur a fait comprendre qu’il y avait funestement un exemple blanc. La «masse servile» n’a fait qu’exploiter une brèche dans le dam du système tortionnaire et l’univers concentrationnaire, et recourt exactement à la même barbarie sanguinaire. Et de fait, la bande de Riau, menée par Jean-François, Charles Belair, Biassou, Dessalines, vont se rendre coupables d’infanticides et de tortures spectaculaires:

«Riau restait dans la tente pour parler et écrire avec les Noirs, car il n’y avait plus de Blancs parmi nous, plus de prisonniers pour nous aider à écrire et organiser les choses. Quand il y avait de l’écriture à faire, c’était Riau qui s’en chargeait, ou Charles Belair (433). (…) Notre nouvelle façon de faire (tuer) à bien marché. Au début, tout au début après que Boukman eut dansé et qu’on eut allumé le feu et que le sang eut coulé, nous combattions comme si nous avions dansé les danses de petro. On y allait en foule en criant et en tapant sur les tambours et en soufflant dans les conques, et presque tout le monde était commandé par le loa, ou alors il était à moitié dans notre tête et à moitié dehors. Nous étions nombreux, et les Invisibles nous chevauchaient, et nous allions peut-être tuer tous les Blancs, ou alors si c’étaient eux qui nous tuaient nous irions simplement rejoindre les Morts et les Mystères dans l’Île sous la Mer, là où c’est chez nous, en Guinée» (434).

Il transparaît clairement de cette pensée de Riau que le désordre régnait, et que leur force surnuméraire venait de leur croyance dans les loas. Toute une série de vengeances sanguinaires, de rébellions et de massacres, de tortures ont certes ainsi été rendu possibles, parce que ce ne furent pas les Noirs, mais leurs «ti gros anges» qui commettaient les atrocités à l’égard de Blancs, d’esclaves obéissants, de femmes de couleur complices du jeu dialectique. Dans ses mots, Riau rapporte comment l’auto-mutilation est le seul antidote, le seul sauf-conduit pour Claudine. La «sorcière» tient à distance les malfaiteurs et les violeurs:

«Le «Congolais»35 a fait le tour de la charrette pour les admirer pendant que nous restions tous à regarder. Les Blanches avaient déjà tellement servi qu’elles n’étaient plus que des paquets de chiffon pleins de sang, et nous les aurions certainement tuées jusqu’à la dernière s’il ne s’était pas passé quelque chose de bizarre. La Blanche qui menait la charrette ne ressemblait pas aux autres, ni à aucune des Blanches que j’aie jamais vues. Elle s’est mise debout (…) Quand elle a parlé sa voix était comme celle du loa. (…) Nous n’avions pas pensé qu’une Blanche pouvait se couper le doigt pour échapper à un piège et quand nous l’avons vu, nous n’avons plus su quoi faire d’elle» (212-213).

Au cœur des ténèbres

Nous faire comprendre l’enchaînement de coups et contre-coups, la concaténation d’attaques meurtrières et de contre-attaques plus sauvages, les mœurs dépravées de la société coloniale, et donner une étonnante consistance à des personnages-esclaves non «acculturés»36, me semble une réelle réussite dans ce roman où la structure des chapitres alterne avec les loisirs de l’époque, avec les préciosités et les galanteries de cette fin du siècle de Lumières, siècle de libertinage et de séduction, siècle hypocrite où les femmes et les Noirs n’avaient pas de droits, uniquement des devoirs.

Madison Smartt-Bell

Malgré la complexité de l’épopée, les intrigues d’alcôves, les mulâtresses couchant avec les Blancs, les Blanches (Isabelle, la sœur de Hébert) couchant avec les Espagnols, voire avec des métis indiens, des Ibo violées par des maîtres, des abolitionnistes opposés aux royalistes, les visiteurs blancs (progressistes, comme Hébert), opposés aux dynasties de Créoles défendant à tout prix leurs titres et propriétés, Smartt-Bell réussit à nous rendre les extrémités sans avoir exagéré. Qui a lu Conrad (autre roman encyclopédique) et l’histoire des têtes piquées, ainsi que Coetzee sur l’apartheid, les romans sur les génocides rwandais en 1994 et 1996 (commissionnés par Fest’Africa 199937), sait que l’homme devient un monstre dans des conditions inhumaines que produit l’Histoire.

Remplissant de nombreuses lacunes (la population des esclaves qui furent des Nègres «congos» dans le vaste mouroir que fut la plus riche colonie française), que ces bossales étaient moins malléables que les «esclaves d’eau douce»; que le vaudou fut une poche de résistance, en même temps qu’un moteur d’action aveugle, au lieu d’une interprétation marxiste (C L R James), postcoloniale (Aimé Césaire, Édouard Glissant), ce roman historiographique restitue de manière saisissante et crédible le chaos complet qui a finalement eu raison de Louverture et de Dessalines. L’échec du processus d’émancipation et de démocratisation se dessine en filigrane… Et de fait, Smartt-Bell rappelle comment la montée au pouvoir d’Aristide est désignée par le peuple haïtien comme la Seconde Révolution, et tristement, voici ce leader déporté à son tour, enlevé de l’île par la puissance néo-colonisatrice, les États-Unis.

—Kathleen Gysselst, http://www.ua.ac.be/postcolonial

Related info:

Research Field: Afro-Caribbean and African-American literature.

Kathleen Gyssels is professor of Francophone postcolonial literatures at the University of Antwerp (UA). Her research focuses on Afro-Caribbean and African-American literatures, and is situated at the crossroads of Francophone studies, post-colonial theories and comparative literature. In her course on Colonial and post-colonial authors: Theory and Practice in the Department of Romance Languages and Literatures (UA) she deals with notions as intertextuality, the mixing of genres, post-coloniality and post-modernity.

Notes:

| 1. | L’article présent a été présenté lors d’un colloque bilingue «Beyond the Islands, Extending the Meaning of the Caribbean», LSU, du 21 au 24 avril, à Baton Rouge. Le texte paraîtra de façon raccourcie en anglais dans les actes. |

| 2. | Entouré de protestations (SOS diaspora haïtienne, par l’écrivain L.P. Dalembert, de pétitions d’intellectuels (Syto Cavé, Yanick Lahens, Lyonel Trouillot), le Bicentenaire s’est soldé dans la destitution et le départ, sur ordre de Washington, du président Aristide. Or, tous les soubresauts et manifestations, tous les NON collectifs et les défenses des libertés, bref, tous ces regards sont seulement passagers, l’attention prêtée à Haïti temporaire. |

| 3. | Voir Renée Larrier, «DuSable, Douglass, and Dessalines: The Haytian Pavilion and the Narrative of History», in Writing Under Siege. Écrire assiégé, Kathleen Balutansky & Marie-Agnès Sourieau, éds. Amsterdam/NewYork: Rodopi, 2004: 39-59. Coll. «Francopolyphonies». |

| 4. | Pour une discussion de la tradition sudiste et plus particulièrement de Soldier’s Joy, je renvoie à Southern Fiction since the Sixties de Suzanne W. Jones (Johns Hopkins UP, 2004). |

| 5. | Lire “Mines of Stones, With or Without the Spirit alongside «Le Cordon de l’Ouest»”, Harper’s Magazine, January 2004, on line: http://www.findarticles.com/cf_0/m1111/1844_308/112905952/p1/article.jhtml |

| 6. | Depuis le Discours antillais, Glissant s’approprie l’univers faulknérien et le «stream of consciousness» de ce grand auteur canonique, au point de s’imposer ses techniques narratives (dans Malemort, notamment). Plus récemment, d’autres Antillais, établis aux États-Unis, s’en inspirent, comme Maryse Condé dans son roman de retour à la Guadeloupe, Traversée de la mangrove (1989). Récit de voyage bien atypique, Faulkner, Mississippi (1996) est à la fois un traité de poétique que des commentaires sur les contrées du Mississippi qu’il lui fut donné l’occasion d’arpenter pendant ses années de Distinguished University Professor à Louisiana State University. V.S. Naipaul tint lui aussi un carnet de bord de ce même voyage qui lui provoqua de similaires «chocs de reconnaissance» de sa Trinidad natale dans À Turn in the South (traduit comme Une Virée dans le Sud). |

| 7. | Dans Éloge de la créolité, Bernabé, Chamoiseau et Confiant appellent la Louisiane une terre créole: «il n’existe évidemment pas de frontière étanche entre les zones de créolité et celles d’américanité. Au sein d’un même pays, elles peuvent se juxtaposer ou s’interpénétrer. Ainsi aux U S A, la Louisiane et le Mississippi sont en grande partie créoles, tandis que la Nouvelle Angleterre, ou ne vivent au départ que des Anglo-Saxons n’est qu’américaine.» (31-32) |

| 8. | Pourtant, Toni Morrison épingla la présence africaniste dans l’œuvre faulknérienne qui fascine tant les Antillais. Dans Blancheur et imagination littéraire, (Paris: C Bourgois, (1992), trad. française 1993), elle dénonce le fait que la présence taraudante, invisible, des Africains-Américains chez les auteurs canoniques (Poe, Hemingway, Cather, O’Flannery) n’ait pas encore reçu toute l’attention critique. «À peu d’exceptions près, la critique de Faulkner réduit les thèmes majeurs de cet écrivain à des «mythologies» discursives et traite des dernières œuvres—centrées sur la race et les classes sociales—de mineures, superficielles, marquées par le déclin.» (35) Et Glissant d’approuver: «Ne sera-t-il pas compté pour misérable d’aborder des œuvres si importantes par ce qui, de vrai, en apparaîtra comme un aspect si forcément secondaire, eu égard aux dimensions de ces œuvres et à ce qu’elles découvrent? Comment pourrait-on réduire la Comédie panthéique de Faulkner à ce qu’il a pu dire ou ne pas dire de la question noire aux États-Unis?» (Faulkner, 13) |

| 9. | Russell Banks, «Who Will Tell the People, 20th Century American Literature», Harper’s Magazine, June 2000. |

| 10. | Voir Charles Arthur and Michael Dash, Libète. A Haitian Anthology, 1999. |

| 11. | Au même titre, Le Nègre du paradis (Sacred Hunger, 1992, trad. française, 1994) du Britannique Barry Unsworth, illustré en couverture par la même image du tableau de Francis Briard, «La Proclamation de la Liberté des Noirs aux colonies» (1849), serait à considérer comme un auteur caribéen vu son intérêt pour la «réécriture» de l’Histoire caribéenne, comme le remarque l’auteur de Crossing the River (1993, La Traversée du fleuve, 1996), Caryl Phillips. Ces deux auteurs ont par ailleurs fait l’objet de plusieurs études comparées. |

| 12. | Continental Drift est inégalé comme roman sur les boat people, tant par sa magnitude et amplitude, par le portrait de tous les maillons dans la chaîne d’un esclavage moderne: des passeurs (haïtiens et autres) aux passagers et aux Américains qui en pleine mer viennent chercher la marchandise. L’attention pour les différentes escales (Biscayne Beach, North Caicos Island, aux Bahamas, …) ne fait qu’éclater l’extrême détresse des clandestins créolophones, qui sont démunis de cartes ou de connaissance géographique, ou encore de compétence linguistique pour parler ou déranger leurs trafiquants négriers, Jamaïquains, Bahamiens et Américains. Mais ce sont les pratiques inouïes de violations des droits de l’homme, de viols systématiques de femmes et de jeunes hommes à bord des bateaux qui renversent le lecteur ignorant ou insoucieux quant aux traversées illicites qui sont renversantes. Que ce soit d’ailleurs dans la zone caribéenne, ou ailleurs, ces trafics clandestins, de marchandises (de drogues dans le détroit de Gibraltar) ou d’hommes (Marocains qui fuient vers l’Espagne), il s’agit de «pages d’actualité» négligées, trop honteuses, vite effacées. Dionne Brand est une autre Caribéenne à faire éclater dans toute son horreur la prostitution caribéenne et le marché des drogues dans At the Full and Change of the Moon (1999), à travers la vie de «Soft Man» à qui on colle un kilo de coke après l’avoir violé, et qu’on lui envoie délivrer la marchandise en haute mer à d’autres malfrats. Dans Continental Drift, bientôt porté à l’écran, Banks nous confronte à la misère humaine, à l’impensable que vit et subit une jeune Haïtienne, mère violée chaque nuit dans la cale du bateau, en présence de son neveu et de son bébé. Là encore, la langue et le langage sont centraux et la non-communication entre les anglophones/américanophones et les créolophones ne fait qu’exacerber le désespoir et la perte incommensurables de ces êtres ballottés. Dans Cloudsplitter (1998), Banks raconte à travers les mémoires fictives du fils de John Brown, la lutte de l’abolitionniste et martyr blanc qui déclencha la guerre civile entre le Sud et le Nord aux États-Unis. |

| 13. | Voir Pierre Deslauriers, «African Magico-Medicine at Home and Abroad: Haitian Religious Traditions in a Neocolonial Setting; the Fiction of Dany Laferrière and Russell Banks», in Mapping the Sacred, Religion, Geography and Postcolonial Literatures, Jamie S. Scott and Paul Simpson Housley, eds. Amsterdam/New York: Rodopi, 2001: 337-353. |

| 14. | “Mais l’érotisme qui préside à l’évocation de la Révolution haïtienne est bien souvent plus que de la paillardise; il est imprégné d’un inquiétant sadomasochisme. Les corps noirs dénudés se tordent sous le fouet manœuvré par les colons, leurs commandeurs ou leurs épouses. (…) Ce mélange d’érotisme et de sadisme inspire par exemple les titres de la tétralogie romanesque de Robert Gaillard publiée en 1971 et 1972: La Volupté et la Haine, La luxure du matin, La chair et la cendre, Désir et liberté. Des nuits chaudes du Cap français de Hughes Rebell (1920) à All Souls’ Rising de Madison Smartt-Bell (1995) la Révolution haïtienne est bien représentée dans la littérature pornographique. (Hoffmann 1999/2000: 364) |

| 15. | Le stéréotype de la «tragic mulatto», de la mulâtresse au tempérament chaud, mais en même temps instable, est ici suggéré comme un puissant «aimant» sur le célibataire cultivé qu’est Hébert, qui servira de médiateur entre les abolitionnistes et les royalistes. |

| 16. | Ce qui semble ailleurs constituer la recette du succès d’écrits mièvres tels que Chroniques abysiniennes ou La Fosse aux serpents de l’Ougandais Moses Isegawa, ou Chronique de la dérive douce d’un Dany Laferrière. |

| 17. | Journaliste français, Trillard publia déjà des nouvelles ayant pour objet Haïti et la prostitution dans la capitale port-au-princienne, dans Quatre sous et un dromadère (2000). Dans son premier roman, Le Maître et la mort (2003), c’est par le biais de notes rétrospectives que l’importance de la religion, «opium du peuple», nous est rappelée. L’exhortation des masses opprimées à la résignation et à la ferveur religieuse est une constante depuis deux cents ans: les succès fous des sectes, des Églises pentecôtistes et adventistes, quand bien même elles exploitent à leur tour les innocents et les naïfs, est le sujet de Trillard, dévoilant, à côté de gangrène nationale, les dessous des églises haïtiennes. |

| 18. | Si le premier sens du verbe est «semer et déchaîner la révolte», il signifie aussi un mouvement émotif, de «transport», ainsi que spirituel («soulever vers Dieu»), ce vocabulaire étant par ailleurs fréquemment employé dans les paratextes haïtiens, je pense à Lyonel Trouillot, à Émile Ollivier, qui l’emploient souvent dans ce sens-là. |

| 19. | Toute une collection de Créoles passent la revue: entre Claudine Arnaud, souffrant les infidélités de son mari dans l’éthylisme et la conduite irraisonnée, et Isabelle de Cluny, qui présente l’attitude inverse, cocufiant son mari (passage préféré, à en croire le choix par l’auteur, «The Writer’s Cut»), et Mme Lambert, l’épouse-mère plutôt compatissante, il y a la très jeune veuve Elisa Thibodet, sœur de Hébert, mariée pour la fortune à une «fripouille» qui (heureusement pour elle) trouve la mort dans la fièvre jaune, ce qui lui rend sa liberté, convolant avec un descendant d’un cacique arawak, beau personnage qui nous rappelle un peu le «Noble sauvage» de Rousseau. |

| 20. | De collections de porcelaines aux verres de cristal, de papiers huilés en guise de carreaux de fenêtres aux animaux domestiques (le singe de Nanon), les costumes de l’époque (Nanon habillée «à la chinoise» 163), ceux portés par les Grands Békés et par leurs bâtards affranchis (Choufleur s’habillant comme un vrai dandy). Lors du soulèvement, les Noirs révoltés s’amusaient à se déguiser et Smartt-Bell décrit l’effet d’une mascarade grotesque et ridicule, tant les insurgés mettent les robes de travers et ne savent se débrouiller des lacets et des foulards, parade carnavalesque qui ferait rire, si la situation n’était pas si tragique. |

| 21. | Le roman nous rappelle le grand nombre de mulâtresses dans la colonie qui soit étaient des prostituées (demi-mondaines), soit des maîtresses de colons. L’attrait pour les femmes de couleur, la vie mondaine au Cap est rendu à travers une de ces précisions dont l’auteur a le secret: le gouverneur Blancelande, le sieur Maillart et le docteur se divertissent dans une soirée de théâtre en compagnie de beautés féminines d’autant plus troublantes que métisses: «Jasmine, Cloé et Nanon partageaient avec Fleur la loge la plus proche (…) Elles étaient toutes les quatre minces et ravissantes, presque blanches de peau quel que soit le degré de métissage, et leurs toilettes comme leurs coiffures en auraient remontré aux dames de la cour. Elles ne répondaient au badinage des officiers avec la coquetterie maniérée des demi-mondaines françaises, mais avec une langueur tranquille sous laquelle se devinait la sombre énergie des vagues qui ondulent dans la mélasse» (88). |

| 22. | “Cette république dont la loi fondamentale est l’incohérence. Trop d’incertitudes, trop de contradictions, trop d’aberrations pour qu’un esprit en supporte les contrecoups sans dommage, et c’est ainsi que la république a fait de son peuple tout entier une société schizophrène. C’est un phénomène qui s’observe tous les jours, un quotidien hanté par la perte du sens commun où tout le monde bascule chacun son tour, les femmes et les hommes et les jeunes comme les vieux, et il n’existe dans ce quotidien aucune parenthèse de temps, aucune parcelle où reprendre pied. Et voilà ce pays dont les habitants devenus enragés en arrivent à se mordre les uns les autres» (Trillard 2003: 35). «C’est la longue tradition de violence de ton pays, celle que tu racontes. Tu as étudié tout ça de loin dans le sûr refuge que t’offrait la Rance, celle là même qui fiance aujourd’hui ton retour vers les origines. Ton frère mort sous la main des macoutes de Jean-Claude. D’accord. (…) D’autres morts, décédés dans les mêmes conditions ou à peu près, mais sur ordre de papa Duvalier cette fois, François fondateur de la dynastie. Avant ceux-là encore, (…).

Et nous retournons tout de go à aujourd’hui au vingtième siècle finissant, en sa dernière année, dans l’actuelle république hallucinée de l’ex-prêtre et ex-président Jean-Bertrand Aristide, l’extrêmement nuisible Titid manœuvrant qu’importent les moyens, qu’importe le coût de nouveaux Jerryson proprement saignés, pour récupérer son palais et les affaires qui vont avec.» (Trillard 2003: 49) |

| 23. | Certes, nous connaissons les ouvrages (essais: Aimé Césaire: Toussaint Louverture 1981), pièces de théâtre (Édouard Glissant: Monsieur Toussaint), poèmes (Wordsworth, «Sonnet For Toussaint», encore Césaire dans son Cahier d’un retour au pays natal («Ce qui est à moi, une cellule dans le Jura») et les romans (Bug-Jargal, de Victor Hugo, le sonnet de Lamartine, etc.) qui ont représenté la fameuse rébellion qui a causé la ruine de la riche colonie française, l’émigration des planteurs vers les Amériques et les Antilles … |

| 24. | Toute une littérature négrophobe recycle le cliché du primitif barbare et cannibale sauvage: pensons à Bug-Jargal (Victor Hugo 1846), si des négrophiles comme Wilhelm Von Kleist (Les fiançailles de Saint-Domingue, 1811) peignaient les «gens de couleur» comme des rusés, des opportunistes de mauvais aloi. |

| 25. | Le titre «maître du carrefour» renverrait au surnom Louverture, tant Toussaint est celui qui comme papa Legba «ouvre les barrières», se trouve au carrefour de plusieurs continents (l’Europe, l’Afrique, l’Amérique latine) et taille une brèche dans l’Histoire du prolétariat noir en quête d’émancipation. Smartt-Bell conçoit trois volumes autonomes qui toutefois se complètent, tellement il se réalise qu’il faut des milliers de pages pour venir à bout de la vie de celui qui, selon l’expression de C.L.R. James, ne fit pas la Révolution, mais la Révolution le fit. (Childers, WAG interview, en ligne). |

| 26. | Bien qu’appelée de compte rendu en compte rendu «roman d’aventures» ou «roman historique», le tréfonds des antagonistes plaide pour «roman psychologique» dans la mesure où il déploie la scène hégélienne originelle: celle du maître face à l’esclave. En effet, ce roman fleuve aux monologues intérieurs, a une riche polyphonie, transporte le lecteur dans l’âme tourmentée de celui et de celle qui opprime, ainsi que de celui ou de celle qui subit l’oppression. |

| 27. | D’après la soi-disant cérémonie vaudou qui serait à l’origine des révoltes, et où l’on sacrifiait un porc: Hébert assistera à l’inverse. À l’Habitation d’Arnaud, le planteur sacrifie une de ses nouvelles acquisitions, une jeune Ibo ayant accouché d’un enfant de la «Pariade», qu’elle avait aussitôt tué, au grand dam d’Arnaud qui enrage «j’ai payé ça douze livres» (39). Capable d’une punition aussi inhumaine, tranchant les poignets avec une hache en présence de son invité, Arnaud incarne la «race» la plus ingrate, insensible et «acculturée» à l’enfer qu’est l’habitation. |

| 28. | Critical Inquiry, 26.4 (Summer 2000). |

| 29. | Tarver, Australia, «Memory and History in E. Danticat’s The Farming of Bones», MaComère, Vol 5 (2003): 232-242. |

| 30. | Signalons le vocabulaire médical: «coccyx, diaphragme (29), chair membraneuse (29), la carotide, etc.» (30). |

| 31. | Les noms sont à chaque fois très bien choisis, détail qu’on apprécie davantage d’un auteur anglophone. La sœur de Hébert ne s’est-elle s’est toquée de ce métis parlant espagnol, vivant en harmonie avec la nature, nostalgique du temps ante-colonial? Le veule et vil personnage Maltrot (marcher au trot: prendre le trot, petit trot, grand trot) mérite bien son nom, de même qu’Isabelle de Cigny (la cygne…), au cou de cygne et tant d’autres. |

| 32. | Il devient clair que dans ce «laboratoire» de créolisation que fut l’univers de plantation, maître et esclave se soient réciproquement altérés. Question connexe, tout à fait hégélienne, est-ce qu’assister à de pareils événements incroyables change un homme? En quoi? D’une brute sanguinaire, Riau devient petit à petit convaincu que Louverture, qu’il voit maudire le comportement sadique de Jeannot, a raison. Il cessera d’embrocher les oreilles des Blancs tués sur une cocarde. Quant au docteur Hébert, non seulement il a vu, de ses yeux vu, d’autres méthodes de guérir dans l’île, mais il adopte quelques rituels expiatoires que lui apprend sa maîtresse mulâtresse en qui il se perd complètement. Le Français éclairé finira par rester dans l’île, par y fonder une vie avec une femme de couleur, assumer la paternité de Paul: nouveau monde ensemble avec sa sœur Élise, malheureuse avec «une fripouille» (36) au «charme canaille», et qui a quitté son mari Thibodet pour un Caraïbe, trafiquant d’armes avec les Espagnols du côté de Dajabon, Xavier Tocquet |

| 33. | Une phrase de Monsieur Panon résonnait encore à l’esprit du docteur: «Je n’assimile le nègre ni au singe, ni à l’homme européen.» (170) Contredisant le métissage comme contre-nature, il essaie de rétorquer: «Si un homme copulait avec une brebis ou avec un canard, leur union serait stérile. Il en va ainsi pour toutes les créatures.» (170) Ces opinions rationnelles n’intéressent guère les planteurs, qui ont pourtant des maîtresses noires. |

| 34. | Dans la bouche de Riau, cette scène de viol des femmes et de l’épouse du maître, pendant que le maître regarde, devient très sadique: «son corps dénudé remuait sur le plancher comme un poisson écaillé, les épaules allant et venant comme des nageoires hors de l’eau. Comme celui qui l’avait arrangée comme ça était assis sur sa tête et incapable de trouver une meilleure position, Riau a été le premier à lui tomber dessus» (…) (208). Sous l’effet de la strangulation le membre du maître s’est dressé et le commandeur a crié à tue-tête: «Regardez, le maître est prêt à prendre son plaisir!» Mais il a serré trop longtemps et le maître est mort. Le commandeur s’est redressé haletant et suant (208). |

| 35. | «le Congolais» est la seule traduction malheureuse que nous avons trouvée: il s’agit de «nèg Congo», qui désigne en fait des esclaves d’eau salée, qui viennent de débarquer, par opposition aux nègres nés dans l’île, et réputés de ce fait plus docile et plus acclimatés à l’univers de plantation. Le «nèg Congo» ou le Bossale (cf Condé) est le «sauvage» le plus revêche et le plus rebelle au système. Ce n’est pas du tout un «Congolais», désignation d’une nation qui n’existait pas encore à l’époque des faits. À la fin du XVIIIième siècle, les négriers et commerçants appelaient le Congo une vaste région de l’Afrique centrale, toutes nations confondues. |

| 36. | Riau nous décrit le fétiche-fœtus sur une pique: «Jeannot marchait en tête en brandissant un bébé blanc au bout d’une pique. C’était un nouveau-né, ou peut-être même n’était-il jamais né, mais il remuait toujours ses petits bras et ses petites jambes comme une grenouille qu’on embroche sur un bâton». (213) Cette image hantera le docteur Hébert au point de le déranger aux moments les plus tendres vécus avec sa belle maîtresse, Nanon. |

| 37. | A Wabéri publia Moisson de crânes (2000), Tierno Monénembo L’Aîné des orphelins (2000), Boubacar Boris Diop, Muramb: Le livre des ossements (Stock, 2000), Monique Ibouldo Murekatete (Fest Africa éd. 2000). |